山東萊陽恐龍化石遺址破壞嚴重亟須保護

2013年09月27日09:43 來源:人民網-《人民日報》 手機看新聞

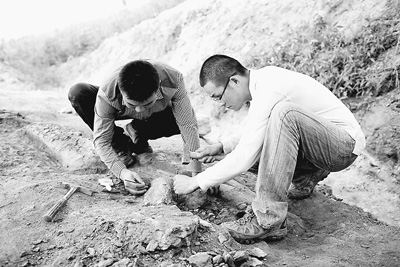

在山東萊陽市南郊金崗口村東北的2號挖掘地點,中科院古脊椎動物與古人類研究所研究員、科考隊隊長汪筱林在介紹恐龍化石。金立旺攝

發掘進入最后的收尾階段,目前所有骨骼圍岩已經蘑菇狀暴露,最后的集中石膏打包已經全面展開,而且越是最后階段越要一絲不苟,精益求精……

這是中國科學院古脊椎動物與古人類研究所研究員汪筱林2013年9月7日的微信日志,說的是在山東萊陽進行的恐龍科考、發掘。近幾年來,汪筱林已多次率科考隊到萊陽。盡管這期間,他帶領的科考隊還陸續在不少更有科學價值的恐龍等脊椎動物分布區進行野外考察和化石挖掘,但在汪筱林心中,萊陽的地位始終不可替代。

“萊陽是世界上罕見的同時富含恐龍和恐龍蛋化石的地區,也是我國地質古生物學家最早發現恐龍、恐龍蛋、翼龍和昆虫等化石的地方,同時還發現恐龍足跡化石,在我國乃至世界恐龍等古生物研究史上地位舉足輕重。” 汪筱林說,“格外令人憂心的是,近些年來因為沒能得到很好的重視和保護,萊陽的恐龍和恐龍蛋等化石自然風化破碎情況較為嚴重。”

1

白堊系地層出露連續、完整,富含恐龍和恐龍蛋化石

迄今已發現3個著名的白堊紀生物群,在我國乃至全球絕無僅有

位於我國膠東半島腹地的萊陽以“萊陽梨”聞名,但很多人可能不知道,這裡曾經是恐龍的樂園。

據專家介紹,在距今約7000萬年前的白堊紀時期,膠東半島所在的古大陸位置分布有大量的河流和湖泊,形成“萊陽盆地”,或稱“膠(州)萊(陽)盆地”或“萊(陽)諸(城)盆地”。多水濕潤、溫暖和炎熱的環境,為生物的生存和繁衍創造了有利條件。

在那個適宜生命發展的時代,天空中有翼龍,陸地上有恐龍,海洋裡有魚龍、海龍等。同時,哺乳動物、鳥類以及開花的被子植物,也在這個充滿了生機的時代開始書寫自己的篇章。

“全世界有許多著名的生物群都賦存在白堊紀的地層中。相比我國其他地區的白堊系而言,萊陽地區的白堊系地層不僅非常發育,而且出露連續、完整,如下白堊統萊陽群、青山群和上白堊統王氏群的典型剖面都集中分布在城郊四周,地質時代大約從距今1.2億年—7000萬年左右,是研究白堊紀地球演化和生命進化最理想的地區之一。”汪筱林說。

事實上,世世代代生活在萊陽的人偶爾會在小溝邊的紅土上撿到被雨水沖刷下來的“石龍骨”,只是他們不知道的是,這些“石龍骨”記錄著來自遠古生物的信息。

自上世紀20年代以來,科學家們在萊陽王氏群的陸相紅層沉積岩中相繼發現和採集了大量的恐龍化石,並取得了豐碩的研究成果,不斷地更新著這個問題的答案——以青島龍和譚氏龍為代表的鴨嘴龍科恐龍,組成了我國晚白堊世最重要和最著名的萊陽恐龍動物群。

20世紀50年代,萊陽古生物化石發現和研究迎來了新的高潮。1950年,山東大學地質礦物系師生在萊陽南郊的金崗口和趙瞳一帶的王氏群中發現了恐龍蛋和恐龍化石,這也是我國學者第一次在我國境內發現恐龍蛋化石。第二年,我國古生物學家對這裡進行了發掘,發現了著名的棘鼻青島龍化石骨架。

汪筱林說,“迄今為止,在萊陽地區已經發現了3個著名的白堊紀生物群,即早白堊世熱河生物群、晚白堊世萊陽恐龍動物群和萊陽恐龍蛋化石群,這在我國乃至世界上其它地方是絕無僅有的。”

2

相隔60余年,發掘再次重啟

新的發現令人驚喜,恐龍化石自然風化破碎令人憂心

20世紀后期,由於種種原因,對萊陽恐龍化石的發掘和研究活動一度中斷,萊陽與恐龍的關系也被人們所漸漸淡忘。

難道這麼有意義和價值的恐龍遺址,就這麼荒廢掉了嗎?

作為中國恐龍新生代研究專家的汪筱林不甘心,他一直在等待、尋找機會能夠重新開啟萊陽的恐龍發掘。

時機出現在 2008年。時任萊陽市副市長長的鄒常厚通過朋友知道了在中科院古脊椎動物與古人類研究所工作的汪筱林,便親自到北京造訪,希望能夠合作重啟萊陽恐龍化石的發掘、保護,兩方一拍即合。2009年9月,中國科學院古脊椎動物和萊陽市人民政府簽署了萊陽恐龍等古生物化石項目全面合作框架協議。

2010年4月23日,汪筱林率領中科院古脊椎所—萊陽市聯合恐龍科考隊抵達萊陽,正式開始科考和發掘。

科考隊員對萊陽境內的白堊系地層和古生物化石地點進行了詳細而全面的考察,並選擇在萊陽市呂格庄鎮金崗口1號地點(青島龍化石地點)進行試發掘。同時,對金崗口村東北2號點進行搶救性發掘和實施必要保護措施。

“3個多月時間裡,科考隊發現了10多個恐龍與恐龍蛋化石富集區和富集層位,証實了鴨嘴龍動物群與恐龍蛋化石群共生埋藏,發現了平原上集中分布的恐龍峽谷群和具有豐富地質現象的晚白堊地質遺跡群。這些發現,對於萊陽恐龍和恐龍蛋等古生物化石的深入研究等提供了翔實的資料。”汪筱林說。

2011年底,在各方努力下,萊陽正式獲批“白堊紀國家級地質公園”。2013年7月6日,科考隊再次來到萊陽對2號地點遺址館東側的化石富集地帶進行保護性發掘,為“白堊紀國家級地質公園”及其博物館陳列布展儲備化石材料。

據科考隊隊員、中科院古脊椎動物與古人類研究所副研究員王強介紹,此次發掘的恐龍1、2號地點的化石層同屬王氏群上部的金崗口組,在1、2號兩個發掘遺址附近3平方公裡左右的范圍內,分別發現了十幾層恐龍化石和恐龍蛋化石的層面分布,這在其他地方是非常罕見的。“根據目前發掘的情況來看,這些化石層面蘊含豐富的恐龍化石和恐龍蛋化石,而且保存也非常完好,對研究恐龍生存演變和地殼運動有著非常重要的價值。”

雖然這次發掘成果豐碩,但科考人員不得不承認的是,萊陽恐龍化石面臨嚴重的自然風化破碎。“就拿一號地點來說,由於它位於一條常年流水的峽谷小溪的一側,自然破壞已經相當嚴重,這種現象在別的地點也很普遍。”汪筱林的博士研究生蔣順興說。

3

當務之急是盡快建立地質公園

資金缺乏,恐龍遺址保護進展緩慢

在這幾年的發掘工作中,科考隊非常注重觀察化石遺址和原地埋藏化石骨骼的自然風化原因和進行必要的保護工作。

“通過連續4年的野外科學觀察,我們已發現影響化石自然風化破碎的主要因素是水和溫度,冬季冰凍作用的破壞力尤其突出。”汪筱林說,“因此我們目前採取的保護措施主要是三種。一是骨骼不過度暴露和不暴露﹔二是依據已暴露於地表化石的實際情況,用不同黏合劑及時處理,比如小斷裂縫用502膠,大的裂縫用AB膠或環氧樹脂充填等。三是低窪地區長期水泡或暴露地表的化石進行搶救性採集。”

在汪筱林看來,上述方法隻能起到延緩化石自然風化破碎的速度,如果要根本解決這個問題,還需盡快在多化石的核心區建立遺址博物館。“建立國家地質公園和遺址博物館,讓化石在原地狀態下保存,不僅有利於化石長久地保護和研究,同時也可供觀眾參觀和普及科學知識。”

“萊陽的恐龍遺址博物館應該有著像西安秦始皇兵馬俑博物館那樣的恢弘氣勢,讓所有來參觀的人都為之震撼……”每每向人們描述心中的地質公園藍圖,汪筱林都興奮無比。

然而,現實往往與理想相去甚遠。當汪筱林面對現狀時,更多的是焦慮和無奈。

“盡管2011年年底萊陽就已經獲批建立‘萊陽白堊紀國家級地質公園’,但到目前為止進展緩慢,只是在2010年的兩處發掘地點臨時建起了鋼結構的恐龍一號館、二號館,有專人看護。”

進展緩慢的主要原因,是資金缺乏。

“目前,國土資源部已將萊陽地質公園項目列入未來三年的保護規劃裡。可是,恐龍遺址保護是一項專業性非常強的工作,保護資金如何能真正用在重要遺址和化石保護上,需要更多的聽取科研技術人員的意見。”汪筱林說。

“預計整個地質遺跡保護工程約需投入資金數億元,投入大、籌措難。”萊陽市國土資源局張衛華局長表示,“同時,保護工程必須要有特色,配套服務也要跟上,否則可能會適得其反。”

- 軍事

- 社會

- 圖片報道

- 科教文體

- 旅游頻道

- 圖說中國